Bien plus qu’un moment : ce que l’essor et la fermeture de la marque Ami Colé révèle au sujet du capital risque, de l’engagement et du coût de l’inclusion

September 19, 2025

Durant l’été 2021, le secteur de la beauté a eu l’impression de finalement rattraper son retard. Sous l’impulsion des soulèvements pour la justice raciale en 2020, les détaillant.e.s, les investisseuses, les investisseurs et les sociétés de capitaux ont commencé à prendre des engagements attendus depuis longtemps pour financer et soutenir les marques appartenant à des personnes noires. Sephora, Macy’s et Bluemercury ont signé la promesse de quinze pour cent [en anglais], s’engageant à consacrer au minimum 15 % de l’espace de leurs rayons aux produits des entreprises appartenant à des personnes noires. Ulta Beauty s’est engagée à investir plus de 25 millions de dollars [en anglais] pour doubler le nombre de marques appartenant à des personnes noires qu’elle distribuait. Glossier a lancé un programme de subvention d’un total de 500 000 dollars [en anglais] pour soutenir les jeunes entreprises de beauté appartenant à des personnes noires. L’Oréal s’est associée à l’organisme NAACP [en anglais] pour accorder des subventions de 10 000 dollars à 30 entreprises de beauté noires. Le pouvoir d’achat des consommatrices et des consommateurs noir.e.s, estimé à 1,3 billion de dollars, n’était plus une composante du marché que les marques pouvaient se permettre d’ignorer.

L’espace d’un instant, on aurait dit le début d’une nouvelle ère. Et parmi les voix les plus prometteuses dans cet avenir se trouvait Ami Colé, une marque de beauté propre ancrée dans Harlem, inspirée par le Sénégal et propulsée par la communauté. Dès son lancement, Ami Colé s’est distinguée, non seulement pour l’offre qu’elle proposait, mais aussi pour les sentiments qu’elle suscitait chez les gens et pour les personnes qu’elle ciblait.

La marque a donné une place centrale aux peaux noires et de couleur dans un secteur de la beauté propre qui les avait longtemps ignorées, en prouvant qu’il n’y avait rien de « niche » dans cette vision. Dans les quelques mois suivant son lancement, Ami Colé a écoulé la totalité [en anglais] de sa première série de produits, elle a créé une huile pour les lèvres virale [en anglais] qui est devenue un incontournable dans les trousses de maquillage de Harlem à Accra, et elle a conquis des vedettes telles que Kelly Rowland, Mindy Kaling et Martha Stewart qui l’ont adoptée comme l’une de leurs marques favorites. Elle a remporté plus de 80 prix pour ses produits, est apparue sur les tablettes de 600 magasins Sephora à l’échelle nationale et a créé sa place sur la liste des choses préférées d’Oprah [en anglais].

Cependant, seulement quatre ans après son lancement, Ami Colé ferme ses portes.

Sa fondatrice, Diarrha N’Diaye-Mbaye, en a fait l’annonce dans un texte profondément personnel publié [en anglais] sur le site Web de The Cut. La nouvelle a fait l’effet d’un choc : non seulement en raison de ce que le monde de la beauté perd, mais aussi à cause de ce que ce moment symbolise. Si une marque comme Ami Colé, conçue avec intention, excellence, et la communauté en son cœur, primée à de nombreuses reprises, adorée par des vedettes, avec des collections écoulées dès leur lancement et des partenaires de vente au détail de premier ordre, ne peut survivre dans le contexte économique actuel, qu’est-ce que cela révèle sur les systèmes que nous créons, ou que nous ne parvenons pas à créer?

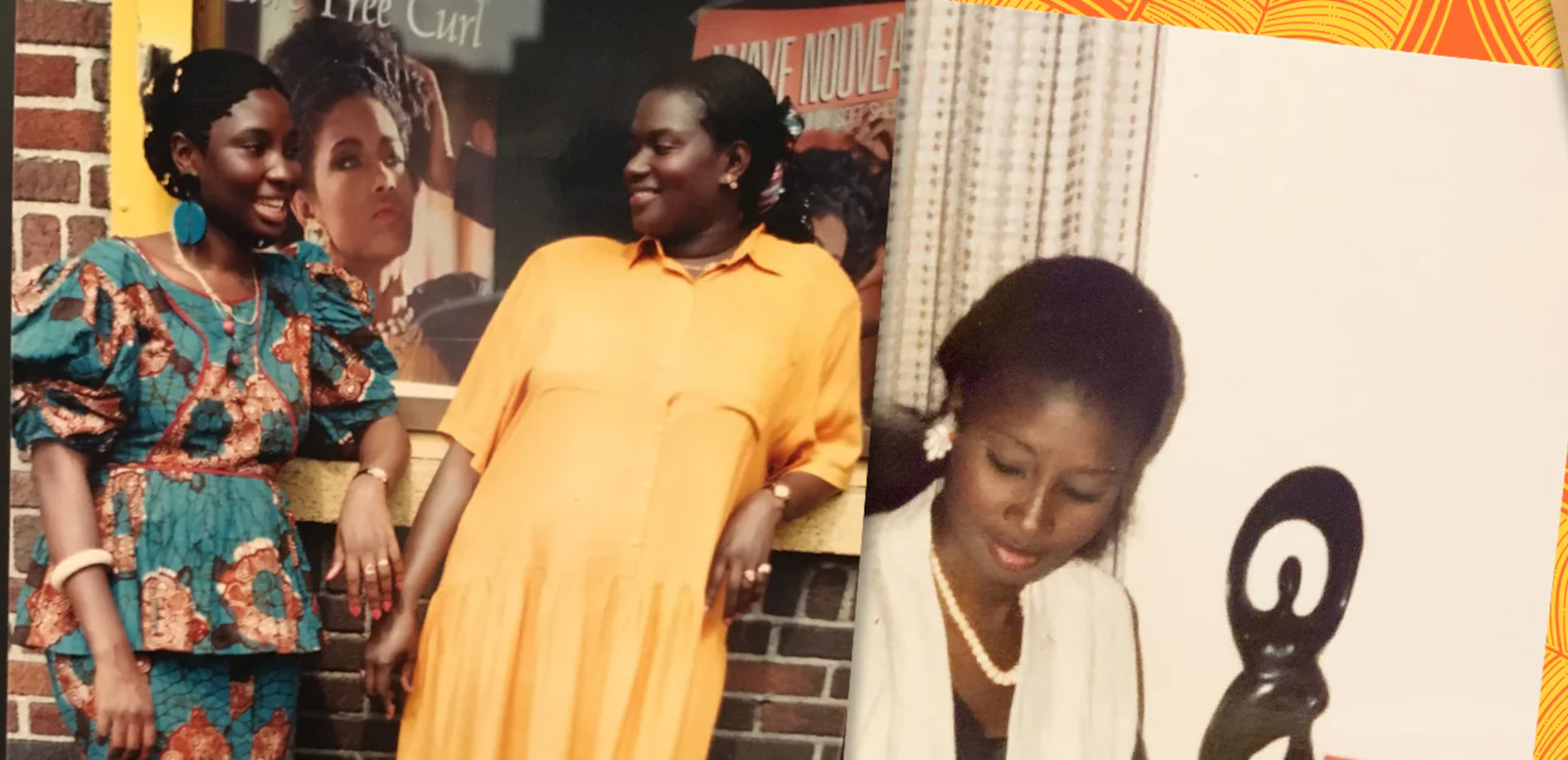

Une marque ancrée dans l’héritage et le courage

La marque Ami Colé est née à Harlem et a été développée en s’inspirant de l’héritage sénégalais de sa créatrice et de la culture de soins qui a encadré son éducation. Diarrha N’Diaye-Mbaye a grandi dans le salon de tresses de sa mère sur la 125th Street, un endroit où la beauté n’a jamais été superficielle. Il s’agissait d’une pratique quotidienne de dignité, de communion et d’expression de soi. Elle a gardé en mémoire ces bases lorsqu’elle s’est lancée dans le secteur de la beauté. Dans le cadre de son travail en tant que stratège des médias sociaux chez L’Oréal et en tant que membre de l’équipe de développement de produits chez Glossier, elle a pu constater directement que les besoins des consommatrices et des consommateurs noir.e.s et de couleur n’étaient pas au premier plan. « Nous étions au deuxième plan », a-t-elle écrit en 2020 [en anglais], « même en ce qui concerne la formule des produits ».

Elle a donc lancé Ami Colé pour aider à changer cette situation. Dès ses débuts, la marque a été ancrée dans la croyance que la beauté propre doit être sûre, accessible et un moyen permettant aux personnes de couleur de s’affirmer. N’Diaye-Mbaye a mené des sondages auprès de centaines de femmes pour en savoir plus au sujet de leurs routines, de leurs rituels et de leurs frustrations. Elle a payé de sa poche les frais de laboratoires et les premières formules. Elle a bâti la première communauté de la marque en écoutant les commentaires sur Instagram, les réponses aux sondages et les conversations reflétant le point de vue des consommatrices et des consommateurs, ainsi que les connaissances culturelles.

Ami Colé n’a pas uniquement été créée pour vendre des produits cosmétiques. La marque a été conçue pour refléter les personnes qui ont été pendant longtemps exclues de la conversation sur la beauté propre. Et la clientèle a répondu présente, pas seulement parce que les produits étaient exceptionnels, mais aussi car les valeurs sous-jacentes étaient visibles dans chaque détail. La marque incarnait la sécurité, la représentation et la joie. Ce faisant, elle est devenue une source de confiance.

L’élan post 2020 et le changement qui s’en est suivi

En 2020, en plein cœur des manifestations mondiales à la suite du meurtre de George Floyd, les sociétés de capital risque et d’autres sociétés ont fait de grandes promesses de financement des entreprises appartenant à des personnes noires. Ami Colé compte parmi les quelques entreprises qui ont réussi à obtenir un soutien financier. À la fin de cette année-là, N’Diaye-Mbaye avait levé plus d’un million de dollars, intégrant le groupe comptant seulement 30 femmes noires ayant pu atteindre ce jalon symbolique.

Ce financement a représenté un tournant décisif. Pendant un bref instant, il a semblé que les investisseuses et les investisseurs étaient prêt.e.s à soutenir les marques inclusives, et pas seulement en principe, mais aussi en pratique. Toutefois, l’urgence qui avait permis de mobiliser ces capitaux n’a jamais été accompagnée d’un engagement soutenu. Et, au fur et à mesure que l’attention nationale portée à l’équité disparaissait, le suivi des sociétés d’investissement s’est également affaibli. Comme l’a expliqué N’Diaye-Mbaye, la vague d’enthousiasme de 2020 avait cédé la place à un soutien sporadique : des accords éclair avec peu de directives, des attentes sans infrastructures et des changements d’attitude envers la valeur de « l’inclusion » une fois que les grands titres étaient passés à d’autres sujets.

« Au lieu de me concentrer sur l’avenir sain et écoresponsable de l’entreprise et de répondre aux besoins de notre base d’amatrices et d’amateurs fidèles », a écrit N’Diaye-Mbaye [en anglais], « j’ai surfé sur une vague capricieuse de sociétés d’investissement inquisitrices, dont certain.e.s représentant.e.s paraissaient faire preuve d’une attitude à l’égard de l’équité et « miser gros sur l’inclusion », un discours qui, à mes oreilles, avait beaucoup changé par rapport à celui que je semblais avoir entendu en 2020. »

Ami Colé a réussi à sécuriser un partenariat de vente au détail avec Sephora en 2022, qui s’est rapidement élargi pour inclure 600 magasins. Cependant, cette croissance a entraîné une hausse abrupte des coûts de marketing, ainsi qu’une pression d’exceller à une échelle à laquelle de nombreuses marques plus grandes et mieux outillées ont eu des années, si ce n’est des décennies, pour se préparer.

Cela ne suffisait pas d’avoir un produit populaire. Pour réussir dans le cadre de ce modèle, il fallait des investisseuses et des investisseurs aux poches profondes, des moments viraux, de la place sur les tablettes des magasins et un flux constant de croissance, le tout en portant le poids implicite de la « représentation » de la beauté inclusive dans un marché impitoyable.

Les statistiques sous-jacentes à l’histoire

La fermeture de la marque Ami Colé n’est pas un cas isolé. Elle reflète une tendance qui ne change obstinément pas, malgré le développement de l’entrepreneuriat chez les femmes noires et un déluge de promesses d’entreprises s’engageant à soutenir l’équité raciale dans l’ère de 2020.

Aux États-Unis, les femmes noires constituent le groupe démographique d’entrepreneur.e.s connaissant la croissance la plus rapide [en anglais]. Elles représentent presque 2,7 millions d’entreprises et comptent pour 42 % de la totalité des femmes ayant créé une nouvelle entreprise de 2014 à 2019. Pourtant, seulement trois pour cent des propriétaires d’entreprises noires gèrent des entreprises matures (celles qui ont survécu au-delà de cinq années d’activité) et leur revenu moyen ne s’élève qu’à 24 000 dollars par rapport à 142 900 dollars pour l’ensemble des entreprises appartenant à des femmes.

L’accès aux capitaux en est l’une des raisons principales. En date de 2020, moins de cent femmes noires avait réussi à lever un million de dollars ou plus en capital risque. En 2022, les jeunes entreprises dirigées par des femmes noires n’ont reçu que 0,34 % du montant total en dollars de capitaux risques investis aux États-Unis [en anglais]. Une étude de 2023 a révélé que seulement 3,47 % des fondatrices et des fondateurs d’entreprises recherchant des investissements en capital risque sont des personnes noires [en anglais], et parmi celles qui ont effectivement reçu un financement, les jeunes entreprises fondées par des personnes noires n’ont obtenu qu’un tiers du montant levé par leurs homologues non noir.e.s.

Ces chiffres reflètent des filtres structurels plus profonds. Les grilles traditionnelles utilisées pour investir le capital risque ont tendance à récompenser les fondatrices et les fondateurs titulaires de diplômes des universités prestigieuses de la Ivy League, ayant fait une sortie remarquée ou disposant de réseaux élitistes : des critères qui excluent souvent les entrepreneur.e.s noir.e.s, en particulier les femmes. Même si ces indicateurs sont présentés comme neutres, la recherche montre qu’ils expliquent en grande partie les écarts de financement raciaux. Une étude a dévoilé que, lorsque des investisseuses et des investisseurs noir.e.s orientent la décision de financement, cet écart se réduit de presque cinquante points de pourcentage [en anglais]. Des équipes d’investissement diversifiées prennent des décisions différentes, car elles sont guidées par des définitions plus larges du potentiel et de l’expérience.

Toutefois, même ces modestes gains sont de plus en plus menacés.

Au début de l’année 2025, le cabinet de Trump a promulgué des décrets [en anglais] ordonnant aux organismes fédéraux et aux entreprises contractuelles de démanteler les programmes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), d’éliminer le personnel et les prestataires associé.e.s à l’EDI et de préparer des plans de réduction dans l’ensemble des services. L’application de ses règles fédérales s’est étendue au-delà des institutions publiques : les employeuses et les employeurs du secteur privé peuvent désormais faire l’objet de vérification de conformité et reçoivent des menaces de procédures pénales et civiles si leurs pratiques en matière d’EDI s’avèrent impliquer « des préférences fondées sur la race ou le sexe ». Les ordonnances d’injonction, telles que l’ordonnance récente [en anglais] contre le fonds Fearless [en anglais], qui accorde des subventions aux entrepreneures noires, accroissent l’incertitude, refroidissant les efforts de financement ciblés qui permettaient de combler des écarts critiques.

Ce climat politique et judiciaire est déjà en train de redessiner les contours du monde du financement. Des entreprises de premier ordre comme Google ont réduit leurs initiatives en matière d’EDI [en anglais] et les sociétés de capital risque exercent désormais leurs activités dans un environnement plus prudent et contraignant. Le risque de réactions hostiles de la part des organismes de régulation, associé à une impulsion pour adopter un langage reposant sur un principe « d’occasion basée sur le mérite » qui ignore les inégalités structurelles, rend plus difficile pour les marques inclusives et axées sur l’identité l’accès à des capitaux en phase avec leurs valeurs. Même lorsque les produits sont populaires et prêts à être commercialisés, les décisions de financement sont de plus en plus influencées par les revirements juridiques et idéologiques.

La marque Ami Colé n’a pas échoué en raison d’une absence de demande. Elle avait une clientèle, du succès, des récompenses et de la place sur les tablettes des magasins. Elle a échoué parce que l’inclusion est toujours considérée comme une tendance temporaire. Le capital demeure réactif au lieu d’être résilient. Et, dans des moments comme celui-ci, lorsque les feux des projecteurs sociaux s’éteignent et que le climat politique se durcit, les infrastructures requises pour soutenir des entreprises axées sur l’équité s’avèrent dangereusement insuffisantes.

Ce que cet environnement signifie pour les B Corp… Et le travail qui les attend

Pour la communauté B Corp, l’histoire d’Ami Colé soulève des questions urgentes. Elle nous oblige à évaluer si les systèmes que nous créons pour soutenir les entreprises engagées sont prêts à les supporter, en particulier lorsque les feux des projecteurs s’estompent et que le contexte devient hostile.

Les B Corp se sont engagées envers la gouvernance partenariale, mais la force de cet engagement n’est aussi puissante que notre volonté à le mettre en œuvre au-delà des schémas conventionnels. Qu’est-ce que cela signifie de servir une partie prenante qui est également une fondatrice ou un fondateur d’entreprise cherchant à s’orienter au travers des partis pris, de l’épuisement et d’un marché financier qui privilégie toujours la croissance par rapport à la substance? À quoi doit ressembler le soutien lorsqu’une entreprise est ancrée dans le souci des autres, la communauté et la représentation culturelle, tout en étant poussée à suivre des mesures de croissance conçues pour un type différent d’entreprise?

La marque Ami Colé avait ce à quoi les entreprises engagées aspirent : la confiance profonde de la clientèle, une communauté authentique, l’excellence des produits et une mission qui redéfinit sa catégorie. Toutefois, elle était vulnérable, parce nous n’avons toujours pas les infrastructures nécessaires pour rendre l’équité durable. Et parce que le fardeau de prouver sa valeur, encore et encore, continue de peser plus lourd sur les épaules des personnes qui sont historiquement exclues.

Si les B Corp souhaitent faire partie de la solution, nous devons bâtir un cadre plus robuste pour soutenir les types d’entreprises qui mettent en pratique leurs valeurs, même lorsque cela n’est pas commode. Ce cadre nécessite des chaînes d’approvisionnement qui mettent l’équité en priorité. Des modèles d’investissement qui valorisent le leadership culturel autant que le curriculum technique. Des réseaux de pairs qui ne disparaissent pas quand les grands titres changent. La solidarité doit aller au-delà des sentiments : elle doit devenir structurelle.

Il ne s’agit pas seulement d’une marque ou d’une fondatrice. La question est de savoir si une communauté comme la nôtre souhaite bâtir des structures aussi durables que les valeurs que nous promouvons.

Assumer la perte et répondre à l’appel

Ce que Diarrha N’Diaye-Mbaye a créé est indéniable. Elle a conçu une marque qui a permis à des milliers de personnes de se sentir vues, prises en compte et représentées. Elle a bâti une entreprise qui a été reconnue à l’échelle nationale sans sacrifier son âme. Elle a développé une gamme de produits qui combine science, histoire et appartenance.

La fermeture d’Ami Colé n’est pas seulement une perte. C’est aussi un signe. Elle révèle ce qui se produit lorsque les élans moraux s’estompent, les conditions du marché se resserrent et les valeurs sont considérées comme un revêtement plutôt qu’une infrastructure. C’est aussi ce qu’il se passe lorsqu’un cabinet démantèle ouvertement les efforts en matière d’équité, transformant l’inclusion en tort et refroidissant les flux de capitaux vers les personnes qui exercent déjà leurs activités à la marge. Cela nous amène à nous demander : quel type d’écosystème commercial créons-nous vraiment?

Pour celles et ceux qui se sont engagé.e.s envers l’équité, la transparence et la résilience à long terme, ce moment nous appelle à faire en sorte que cette possibilité ne continue pas à nous échapper.

Ne nous lamentons pas et allons de l’avant. Écoutons, apprenons, puis agissons : en créant des structures de base, des voies d’approvisionnement et des alliances politiques qui transforment les valeurs en vecteurs de changements durables.

La prochaine Ami Colé ne devrait pas avoir à parcourir ce chemin seule.

Copyright : B Lab États-Unis et Canada

Inscrivez-vous à notre newsletter B The Change

Lisez des histoires sur le mouvement B Corp et sur les personnes qui utilisent les entreprises comme une force pour le bien. La newsletter B The Change est envoyée chaque semaine le vendredi.